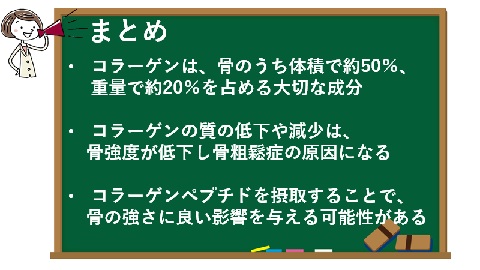

コラーゲンは、体積では骨の50%、重さで20%を占める成分。

だから、骨にはカルシウムと同じくらい大切。

そのため、正しい知識や対策が将来のからだの健康に大きな影響を与えます。

この記事では、コラーゲンの骨の中でのはたらき、サプリメントの効果、骨を強くして骨粗鬆症を防ぐ方法をご紹介します。

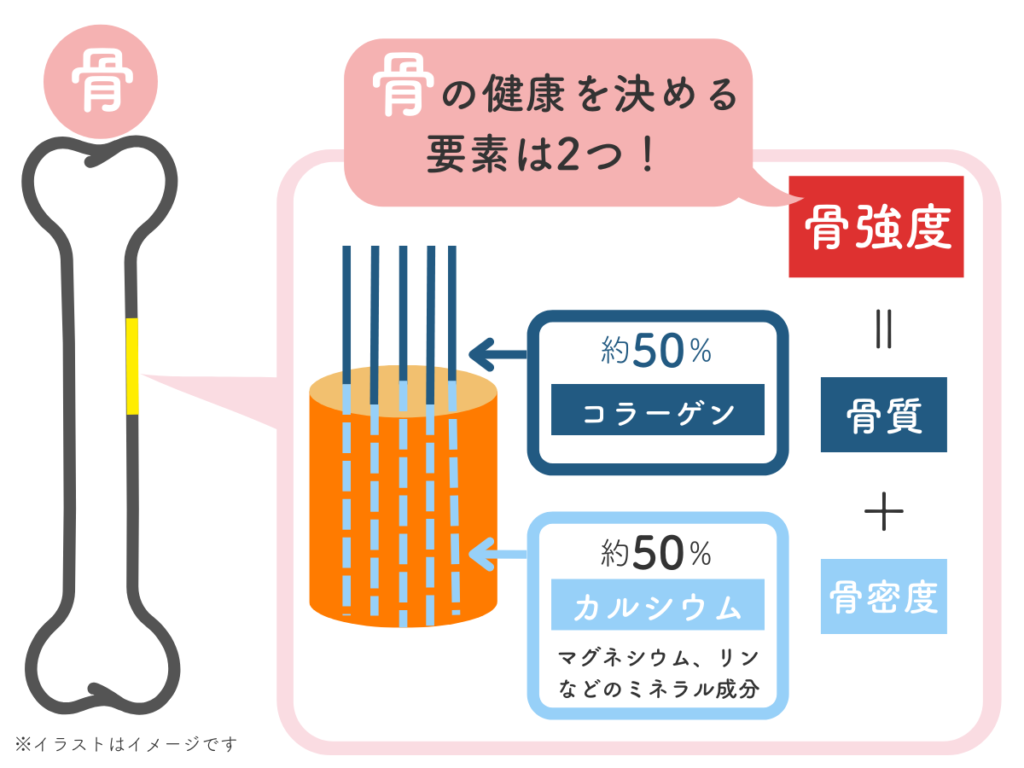

- 骨は、体積ベースではカルシウムとコラーゲンが約50%ずつです。重量ベースでは、コラーゲンが約20%です。だから、両方を維持することが骨の強さのために大切です。

- 骨を鉄筋コンクリートに例えると、鉄筋がコラーゲンで、コンクリートがカルシウムです。いずれも加齢やホルモンの減少、良くない生活習慣で質が低下したり、量が減ってしまいます。

- 骨が弱くなってスカスカの状態になって、骨折しやすくなる病気が「骨粗しょう症」です。骨粗鬆症は、骨強度(骨の強さ)が低下することが原因です。骨粗鬆症は、医薬品で治療することが可能です。

- コラーゲンペプチドを一定量、継続的に摂ることで骨の強さが改善されたという臨床研究と改善されなかったという臨床研究があります。コラーゲンペプチドが骨の健康に良い影響を与える可能性はありますが、現時点ではその効果が明確であるとはいえません。

- 骨の健康を守るためには、食生活や運動など良い生活習慣を身につけることが大切です。骨粗鬆症や骨折を防ぐためには、バランスの良い食生活と適度な運動が大切です。

京都大学農学部卒医薬品業界歴30年以上の専門家の執筆記事

ナールスエイジングケアアカデミーには月間数十万ページのアクセスがあります。

CONTENTS

1.コラーゲンと骨の関係が知りたいあなたへ

「コラーゲンは骨の50%を占める成分。骨粗鬆症の予防のために大切!」をお届けします。

骨といえば、カルシウムでできていると思っている方が多いのではないでしょうか。

確かにそのとおりです。

しかし、骨にはカルシウムに劣らず、コラーゲンもたくさんあるのです。

実は体積では骨の約半分がコラーゲン、重量でも20%もあるのです。

| 骨に占めるコラーゲンの割合 | |

| 重量比 | 約20% |

| 体積比 | 約50% |

多くの方がこの数値を聞いて驚かれます。

コラーゲンといえば、美肌との関係や化粧品との関係で語られることの多い成分です。

もちろん、皮膚の真皮の70%も占めて、肌のハリや弾力欠かせない成分だから当然です。

一方、骨とコラーゲンの関係をご存知の方は比較的少ないのではないでしょうか?

では、実際にどんな役割やはたらきがあるのでしょうか?

また、どうすれば健康な骨をキープすることができるのでしょうか?

この記事では、骨とコラーゲンの関係について詳しくご紹介します。

また、コラーゲンペプチドの骨への効果の研究についてもご紹介します。

さらに骨粗鬆症を予防する生活や食べ物・栄養素についても取り上げます。

「コラーゲンの骨に対する役割は?教えて欲しい!」

「コラーゲンが減ると骨折や骨粗鬆症になるの?予防したい!」

「骨が衰える原因は?なぜ、骨粗鬆症になるの?」

「コラーゲンのサプリメントは骨の健康に良いの?意味がない?」

「骨を強くする方法が知りたい!何をすれば良いの?」

などが気になる場合は、ぜひ、続きをお読みください。

*コラーゲンはなぜ必要?その解説とおすすめコラーゲンサプリご紹介!

<コラーゲンを生み出す力をチェックしたいなら!>

<動画でコラーゲンを学ぶなら>

【美肌になりたい方は必見!】コラーゲンサプリのウソ?ホント?

2.骨はコラーゲンとカルシウムでできている

1)骨の成分は?

冒頭でもお伝えしましたが、骨はその体積で計測すると、カルシウムにリン、酸素、水がくっついたハイドロキシアパタイトが約50%、コラーゲンが約50%とほぼ同じくらいです。

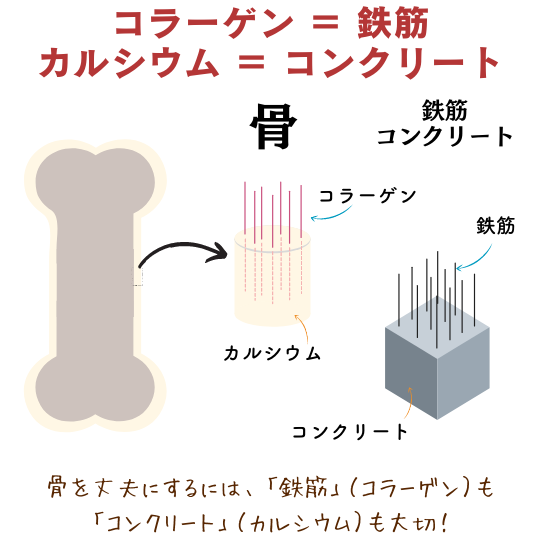

骨は、よく鉄筋コンクリートに例えられます。

- 外側のコンクリートに相当する部分がカルシウム

鉄筋に相当する分がコラーゲン

このように骨はカルシウムとコラーゲンが主成分なのです。

カルシウムは主の骨の強さを、コラーゲンは骨のしなやかさを支えています。

2)骨の役割

骨には、主に次の3つのはたらきがあります。

- 内臓を保護する

- からだを動かす

からだを支える

また、骨の内部では血液の主要な成分である赤血球、白血球、血小板がつくられています。

さらに、カルシウムの貯蔵庫としての役割があります。

3)骨の代謝

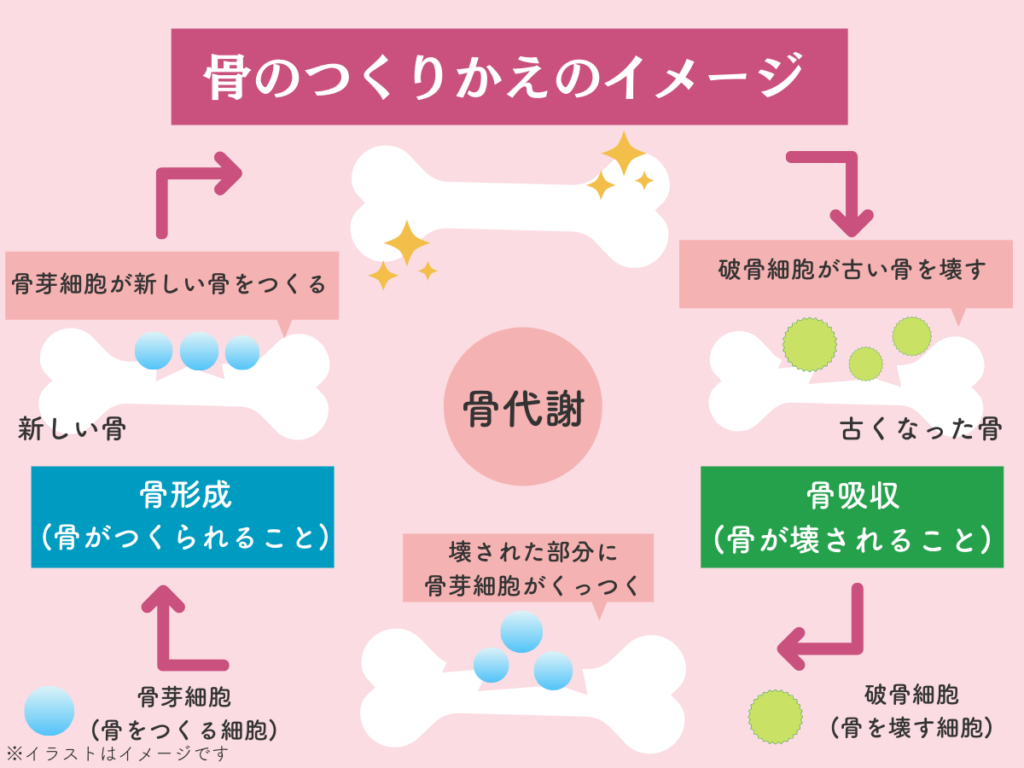

骨は、常に新陳代謝を繰り返しています。

そのプロセスは次のとおりです。

古くなった骨は破骨細胞という細胞に壊されます。

↓

壊された部位を骨芽細胞という骨をつくる細胞が修復します。

↓

その結果、骨が新しく生まれ変わります。

これが骨代謝です。

健康な骨では、骨吸収(骨を壊す働き)と骨形成(骨をつくる働き)のバランスがつり合って、骨代謝が正常に行われています。

この期間は、若い方であれば3年程度と考えられています。

しかし、高齢になると5~10年程度の期間が必要と考えられています。

骨の代謝は、「骨のリモデリング(骨改変)」と呼ばれることもあります。

3.骨が弱くなる病気「骨粗しょう症」とは?

1)骨粗鬆症は骨代謝の異常で起こる

エイジングが進むことで、骨が弱くなってスカスカの状態になって、骨折しやすくなる病気があります。

それが、「骨粗しょう症」です。

骨粗鬆症は、骨強度(骨の強さ)が低下することが原因です。

先ほどの章で、骨の代謝について触れましたが、骨粗鬆症では、骨吸収がどんどん進んで骨形成を上回ってしいます。

そのために、骨がスカスカしてもろくなるのです。

骨粗鬆症には、治療ガイドラインがあり、医薬品で治療することが可能です。

<参考記事>

*骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版

2)骨粗鬆症は女性が多い

日本国内の骨粗鬆症患者の推計は約1,280万人でうち女性が980万人、男性が300万人程度とされています。

このように、この病気は女性が男性の3倍以上の数です。

その理由は、骨密度が女性ホルモンの急激な分泌低下の影響を受けるためで、閉経後の女性でリスクが高くなります。

骨粗鬆症は、女性ホルモンの減少以外にも、加齢や食事や運動などの生活習慣もかかわっています。

なお、顔の骨強度低下が骨粗しょう症や骨折の原因になるだけはなく、しわやほうれい線、顔のたるみなど肌老化のリスクになるという研究報告もあります。

<参考記事>

4.骨の強さにはコラーゲンが影響している

1)骨の強さは骨密度と骨質で決まる

骨の強さ(骨強度)は、骨量の指標となる「骨密度」と骨の構造など「骨質」の2つの要因によって決まると考えられています。

かつては、骨量、つまり骨密度の減少だけが骨折の大きな要因と考えられていました。

しかし、骨密度が高くても骨折する場合があることから、必ずしも骨の強さが骨密度だけが影響を与えているのではないことがわかったのです。

では骨密度以外の要素とは何でしょうか?

それが、骨質です。

骨質は、カルシウムとコラーゲンの質の善し悪しで決まります。

最近では、骨の強さを決めるのは2000年のNIH(米国立衛生研究所)(*)コンセンサス会議にて「骨密度が7に対し骨質が3」とされました。

だから、骨折のリスクを減らすには、骨密度と骨質の両方を維持したり、高めることが大切なのです。

(*)アメリカ国立衛生研究所とは、アメリカ合衆国の保健福祉省公衆衛生局の下にあり、1887年に設立された合衆国で最も古い医学研究の拠点機関。

2)骨密度が低下する原因は?

骨密度のピークは男女ともに20代で、その後は、エイジングとともに徐々に低下すると考えられています。

男性の場合は、40代や50代、60代でも急激に骨密度が低下することはありませんが、女性は 50歳前後から急激に低下していきます。

先ほども触れましたが、加齢や閉経によって女性ホルモンの分泌量が急激に減少することが大きな原因です。

また、腸管でのカルシウムの吸収が悪化、カルシウムの吸収を助けるビタミンDをつくるはたらきが弱くなるなどが原因です。

3)骨質の低下の原因はコラーゲンの質の低下

コラーゲンはからだのいたるところに存在していますが、20%が骨や軟骨に存在しているといわれています。

コラーゲンは、グリシンやプロリン、ヒドロキシプロリンなどのアミノ酸同士が結合したものです。

骨の中ではたくさんのコラーゲンの分子同志はお互い小さな架け橋で結ばれています。

これを「架橋(かきょう)」と呼びます。

架橋はその状態で2つの呼び名があります。

規則正しく、しっかりしているものを「善玉架橋」、バラバラになっているものを「悪玉架橋」と呼びます。

善玉架橋が多い状態、つまり、架橋が健やかならば、コラーゲンの分子がしっかり結びつき、骨はしなやかさを保っています。

しかし、体内の余分な糖分とたんぱく質であるコラーゲンが結びつくと、AGEs(終末糖化産物)という老化物質ができてしまいます。

これは、糖化と呼ばれます。

糖化は、悪玉架橋を増やします。

つまり、バラバラな状態の架橋が増えるのです。

その結果、骨がもろくなる、つまり、骨質が悪化するのです。

つまり、コラーゲンの分子と分子の間で作られる架橋(かきょう)が、骨質を決める要素となるのです。

こうしたことから、骨粗鬆症を予防するためには、カルシウムをとって「骨量(骨密度)」を増やすだけでなく、コラーゲンに着目して「骨の質(骨質)」を良くすることも重要であることがわかってきました。

また、架橋の状態が悪化して、骨質が低下する原因は、ホルモンの減少、加齢、糖尿病や腎不全、慢性閉塞性肺疾患、動脈硬化、ビタミンB6やB12(シアノコバラミン)、葉酸の不足などあることから、骨と栄養素やからだは複雑な関係にあることもわかってきました。

5.コラーゲンや骨粗鬆症に悪影響を与えるのはホモシステインだった!

最近の医学研究で、コラーゲンの劣化や減少と骨粗鬆症の関係が明らかになってきました。

これに関係が深い物質が、アミノ酸の1種であるホモシステインです。

ホモシステインは、動脈硬化や高血圧の要因でもあることがわかっていましたが、骨のコラーゲンの劣化や悪玉架橋を増やすことがわかってきたのです。

血液中にホモシステインが増えると、骨量が多くても骨折しやすいことがわかっています。

たとえば、大腿骨頚部骨折のような重大な骨折を起こした骨粗鬆症の方では、血液中にホモシステインが多くみられます。

また、体内にビタミンB6やB12、葉酸が不足するとホモシステインが増えることがわかりました。

ホモシステインは、アミノ酸の代謝の過程で生まれますが、酸化されて有害な活性酸素を発生させることで、からだや骨に悪影響を与えるようです。

6.コラーゲンペプチドの骨の強さへの効果

ここまでで、骨の健康や強さにコラーゲンが大きく影響を与えることがお分かりいただけたと思います。

では、コラーゲンをサプリメントで補うことで骨を強くしたり、骨粗鬆症を防ぐことはできるのでしょうか?

最近では、コラーゲンの研究が進み肌悩みの改善以外でもさまざまなエビデンス(科学的根拠)が登場しています。

ここでは、コラーゲンサプリメントに入っているコラーゲンペプチドと骨の研究を紹介しながら、効果を検証してみます。

1)コラーゲンペプチドとは?

魚や豚などから抽出されたコラーゲンを酵素などで分解し、比較的低分子化したものが、コラーゲンペプチドです。

人を含め、コラーゲンが体内にある場合は、分子量が大きくらせん構造をしていたり、コラーゲンの分子同士が結びついています。

しかし、コラーゲンペプチドはそうした結びつきはありません。

そのため、元のコラーゲンよりも吸収しやすい点がメリットです。

<参考記事>

2)骨に対するコラーゲンペプチドのはたらき

骨のコラーゲンをつくっているのは骨の中にある骨芽細胞(こつがさいぼう)です。

人体の実験ではありませんが、培養した骨芽細胞にコラーゲンペプチドを投与すると、骨芽細胞が活発にはたらき、コラーゲンが増えることがわかりました。

また、ミネラル成分の石灰化もコラーゲンペプチドを投与することで、高まることが分かりました。

このように、人体の外では、コラーゲンペプチドが骨を強くする可能性があるという研究結果が得られています。

3)コラーゲンペプチドの研究報告

コラーゲンペプチドを摂ることで骨にどんな効果があるかについての研究報告があります。

効果があったとする研究報告がいくつかありますが、骨密度と骨代謝マーカーに影響を与えなかったとする報告もあります。

①コラーゲンペプチドの骨への効果があった研究

50~72 歳の骨の健康が気になる健常な男女21名を対象にした臨床研究があります。

研究の対象者を2つのグループに分けて、コラーゲンペプチドを10g含む飲料と、 その飲料からコラーゲンペプチドを抜き取った飲料(プラセボ飲料)を 12 週間連続して摂取してもらい、骨吸収マーカーや骨形成マーカーを測定した研究です。

結果は、次のとおりでした。

- 骨形成マーカーの一つ(BAP)は、プラセボ飲料を摂取したグループと比べ、コラーゲンペプチド含有飲料を摂取したグループで統計学的に有意に改善しました。

コラーゲンペプチド10gを3ヵ月間継続摂取することは骨形成を増進させ、骨代謝が形成優位となることが示唆されました。

つまり、コラーゲンペプチドが骨の強さをサポートする可能性が示されたのです。

また、これ以外でもラットの実験でコラーゲンペプチドを摂ることで、骨の強度が高まったというデータもあります。

これを裏付けるメカニズムは、コラーゲンペプチドの活性成分であるPO(プロリンーヒドロキシプロリン)とOG(ヒドロキシプロリンーグリシン)が、骨リモデリングを促進している可能性があることです。

<参照元>

*新田ゼラチン WEB研究所ペプチド研究室「骨」

②コラーゲンペプチドの骨への効果がなかった研究

20 代の健康な女性40名の臨床研究の結果です。

こちらの研究では、40名を2つのグループに分け、1つはコラーゲンペプチドを含むドリンクを8週間飲んでもらいました。

もう1つのグループには、コラーゲンペプチドが入っていない飲料(プラセボ飲料)を 8 週間飲んでもらいました。

その後、踵の骨密度と 5 種類の骨代謝マーカーを測定しました。

結果は、どちらのグループでも統計的に有意な差は認められませんでした。

著者は、この試験では、「コラーゲン摂取が8週間の期間が短期間であったため骨密度の変化として表れなかった可能性が考えられる」とコメントしています。

結果の出た臨床試験では、12週間コラーゲンペプチドを摂っていましたので、その可能性はありそうです。

<参照論文>

*コラーゲン経口摂取が結合組織(骨、皮膚)におよぼす作用

いずれも研究の規模が小さいことから、どちらの結果も確定的なことがいえません。

また、コラーゲンペプチドの骨の健康への研究の数も多くないことから、今の段階で「コラーゲンペプチドが骨を強くする」や「コラーゲンペプチドは骨の強さに影響を与えない」と確定的な結論を出せるまでには至っていません。

ただ、コラーゲンペプチドをサプリメントで摂ることは、骨の強さにプラスにはたらく可能性は強そうなので、過度な期待をせず、補助的に活用することでメリットはありそうです。

<参考記事>

*コラーゲンをサプリメントで摂れば効果的。エビデンスを知って美肌に!

7.骨を健康にして骨粗鬆症を防ぐには?

骨を健康にして骨粗鬆症を防ぐためには、日ごろからの健康やアンチエイジングを意識した生活習慣を身につけることが大切です。

食べ物は美肌にも役立ちますが、骨の健康にも大切です。

ここでは、特に骨の健康に良い食べ物や栄養素、運動などについてご紹介します。

1)食べ物や栄養素で骨を強くする

①コラーゲンを増やす

コラーゲンはたんぱく質で、18種のアミノ酸からできています。

コラーゲンを維持するためには、魚、肉(鳥、豚、牛)、卵、大豆などから良質のたんぱく質をたっぷり摂ることをおすすめします。

また、コラーゲンが豊富な食べ物を摂ることも有効です。

豚足、鶏の皮、手羽先、軟骨、牛スジ、牛テール、豚バラ肉などの動物食品、スッポン、フカヒレ、エイヒレ、魚の皮、うなぎ、なまこ、カレイ、エビ、くらげなどの海洋性食品があります、ほかでも、ゼラチン、ゼリー、プリン、杏仁豆腐などもコラーゲンが豊富に含まれています。

ただし、コラーゲンを豊富に含む食品には高カロリーのものが多いので、食べ過ぎには要注意です。

もう1つ注意しておきたいのは、コラーゲンが豊富な食べ物を食べても、すべてがコラーゲンになるわけではないことです。

ほかでは、コラーゲンを増やすにはビタミンCを摂ったり、亜鉛、鉄、銅を一緒に摂ることがおすすめです。

②カルシウムを増やす

カルシウムは、小魚、海藻、牛乳、ヨーグルトやチーズなどの乳製品、根菜類、緑黄色野菜などに豊富です。

カルシウムは食べ物によって吸収率が異なります。

その平均吸収率は牛乳50%、小魚30%、ほうれん草17% で、おおむね乳製品>小魚>野菜の順です。

また、ビタミンD、乳糖、カゼイン分解物、リジン(アミノ酸)はカルシウムの吸収を促進します。

乳糖やカゼイン分解物は、乳製品に豊富なことから、乳製品を摂ることでカルシウムを効率的に摂ることができます。

一方、食物繊維、豆類に含まれるフィチン酸、ほうれん草に含まれるシュウ酸、リンはカルシウムを阻害します。

食物繊維は便秘の予防などには良い栄養素なので大切ですが、カルシウム摂取の観点では摂りすぎに注意が必要です。

フィチン酸やシュウ酸は加熱処理で取り除けます。

リンは、スナック菓子、清涼飲料、インスタント食品、ハム・ソーセージなどに多く含まれるので、食べ過ぎに注意しましょう。

③ホモシステインを増やさない

骨の中で、コラーゲンの悪玉架橋が増えないためには、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸を積極的に摂ることが大切です。

ビタミンB6は、にんにく、ごま、ピーナッツ、マグロ赤身、肉類に豊富です。

ビタミンB12は、しじみ、あさり、はまぐり、レバー、さんま、にしん、海苔に豊富です。

葉酸は、海苔、モロヘイヤ、パセリ、緑茶、枝豆・空豆に豊富です。

一方、ホモシステインを増加させてしまうスナック菓子やインスタント食品の頻繁な摂取

アルコールの多量摂取、カフェインを多く含むコーヒーの多飲、タバコなどは控えることがおすすめです。

2)運動で骨を強くする

負荷がかかるほど骨をつくる骨芽細胞が活発になります。

そのため、骨に一定の負荷をかけることも大切です。

だから、運動で骨強度を高めることができます。

とはいっても、高齢になればなるほど無理は禁物。

ウォーキングや階段の上り下りなどを、毎日の生活できる適度な運動量を取り入れることがおすすめです。

ほかでも、ジョギング、エアロビクスなど、骨に一定の負荷を与えることができる運動はたくさんあるので、年齢や体力に合わせて上手に取り入れましょう。

<参考記事>

3)日光浴でビタミンDを増やす

紫外線を一定量浴びることで、カルシウムの吸収を助けるビタミンDを増やすことができます。

夏場なら、1日に数分間、冬場なら1時間程度の日光浴がおすすめです。

もう少し外にいたいなら、夏場は日陰ですごすなどして工夫しましょう。

これ以上の日光浴は、紫外線ダメージで日焼けや光老化を進めるので、控えましょう。

適度に外出する機会をつくって、上手に紫外線と付き合うことが骨折予防に大切です。

4)サプリメントを摂る

コラーゲンやカルシウムをすべて食べ物から摂るのが難しい場合は、サプリメントで補うことも良い方法です。

ただし、サプリメントはその名のとおり、あくまで補助食品。

バランスの良い食事を基本として、不足分を補うようにしましょう。

5)医薬品で骨粗鬆症を治療

コラーゲンの状態をよくするためには、副甲状腺ホルモン製剤のほかに選択的エストロゲン受容体モジュレーター(SERM)やビタミンD製剤などの医薬品も有効とされています。

8.オススメのコラーゲンペプチド

1)おすすめはナールスモイストコラーゲン

コラーゲンペプチドは、大きくわけて「動物由来」と「魚由来」の2種類があります。

動物由来は、豚を原料としたものは低コストであるメリットから最も多く流通しています。

一方、においが強いこと、魚由来のコラーゲンと比較して分解能がよくないことなどのデメリットがあります。

魚由来は、吸収しやすい点がメリットです。

魚由来のコラーゲンはフィッシュコラーゲンと呼ばれていますが、「天然魚の表皮由来のもの」と、「テラピアなどの養殖魚のうろこ由来のもの」にわかれます。

魚由来のコラーゲンでオススメなのは、良質で安全性の高い天然魚の表皮由来の「マリンコラーゲン」です。

マリンコラーゲンという言葉を聞かれたことがあるかと思いますが、こう表記できるのは天然魚由来のものだけです。

養殖魚由来のフィッシュコラーゲンは低価格ですが、うろこが硬いため、加熱や酵素で溶けず、加工の過程で塩酸を使う必要があります。

この塩酸がコラーゲンを溶かすため、もとの活性を失わせる可能性があり、コラーゲン本来の効果が得られないリスクがあります。

からだや骨のことを考えると、高品質のものがおすすめです。

<PR>ナールスのコラーゲンサプリ「ナールスモイストコラーゲン」(2g×30包入り)

ナールスモイストコラーゲンは、美しい海で獲れる天然魚(タラ科)の皮を原料とする「マリンコラーゲン」を主成分として、北海道産の鮭から抽出される鮭卵巣膜抽出物(マリンプラセンタ®)、プロテオグリカン、グルコシルセラミド、桜の花エキスなどを加えた、顆粒状のコラーゲンサプリです。

飽きのこないほんのりピーチ風味で、そのままでも、ヨーグルトなどに混ぜても美味しく召し上がれます。

2gずつの個包装で計量不要。持ち運びにも便利で、手軽に良質で安全な・安心なアミノ酸18種を一度に摂取できます。

★通常価格5,940円(税込)(2g×30包入り)

9.まとめ

骨の健康や骨粗鬆症とコラーゲンの関係について、幅広くご紹介しました。

また、サプリメントやドリンクに含まれるコラーゲンペプチドの骨の強さへの効果についても検証してみました。

いかがだったでしょうか。

多くの方は、骨といえばほとんどがカルシウムでできていると思っているのではないでしょうか。

しかし、コラーゲンが占める量は多く、大切な役割を担っているのです。

だから、体内にあるものをキープするための生活習慣を身につけることがとても大切です。

この記事「コラーゲンは骨の50%を占める成分。骨粗鬆症の予防のために大切!」がナールスエイジングケアアカデミーの読者の皆様のお役に立てば幸いです。

著者・編集者・校正者情報

(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト。

著作(共著)

KOLドクターの的確な人選と良好な関係作りのコツ

(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)

大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。

ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報ご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /