ナールスでは、2021年4月にインスタグラムでアンケート調査を実施しました。

その中で、300人以上からいただいた美容やコスメについての疑問で最も多かったのは、「自分に合う化粧品の選び方」。

この記事では、多くの方の疑問に答えるべく、コスメの選び方の基本をご紹介します。

- 化粧品選びの際に役立つ「全成分表示」について理解できます。

- 化粧品に期待できることと、そのために大切な成分の基本がわかります。

- コスメ・化粧品選びで失敗しないコツをつかめます。

京都大学農学部卒医薬品業界歴30年以上の専門家の執筆記事

ナールスエイジングケアアカデミーには月間数十万ページのアクセスがあります。

CONTENTS

1.アンケートで最も多かった質問は「化粧品の選び方」

「インスタで多かった質問!私に合うコスメ・化粧品の選び方は?」をお届けします。

ナールスでは、初めての試みとして、2021年にインスタグラムを使ってアンケート調査を実施しました。

その結果は、「312名に聞いた!ナールスインスタグラム2021年4月アンケート調査」にまとめています。

その中で、美容やコスメに関してご質問いただいた312名の方のうち、公開しても良いとご了承を得たものに対して、ナールスエイジングケアアカデミー編集部としての回答を一挙公開します。

また、この記事では、質問の中で最も多かった「自分に合う化粧品の選び方」への回答として、基本的な考え方をご紹介します。

自分に合う化粧品は、お一人お一人で違うため、正直なところ、「これがベスト!」という回答はできません。

しかし、化粧品の選び方のポイントをお示しすることで失敗する確率は下がると思います。

ナールスエイジングケアアカデミー読者の方も、同じように自分に合う化粧品の選び方には悩んでおられる方も多いと思いますので、ぜひ、続きをチェックしてみてくださいね。

なお、今回、インスタグラムのアンケートにご回答いただくとともに、ご質問をくださいました方々には、あらためて感謝申し上げます。

<ここで紹介している以外にQ&A>

*インスタからのナールスピュアやナールス化粧品への期待や質問

*インスタからのナールスへのメイクの質問にプロのMANAMIさんが回答

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.1~No.20

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.21~No.40

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.41~No.60

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.61~No.80

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.81~No.100

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.101~No.120

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.121~No.140

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.141~No.160

*インスタからの美容やコスメについての疑問に回答No.161~No.184

<ナールスチャンネル>

美容やエイジングケア、コスメのさまざまのテーマを科学的なエビデンス(根拠)に基づいて動画で配信しています。

<ナールス公式ライン>

「お友だち」登録いただくと、当社スタッフが美容の質問に答えます!

2.自分に合うコスメ・化粧品の選び方は難しいのが当たり前!

1)化粧品を上手に選ぶのは難しい

正直なところ、この質問への回答はとても難しいです。

なぜなら、「自分に合う化粧品」といっても、お一人お一人の肌質、肌状態は違うからです。

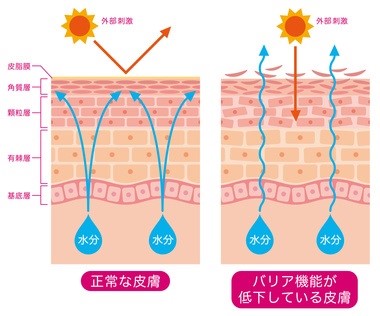

また、季節や体調でもお肌の状態は変化しますし、年齢を重ねることでのお肌のバリア機能が低下したり、ターンオーバーが遅くなることも。

さらに、「自分に合う」の意味合いやレベル、化粧品に期待することなども違うと思います。

その上、今では基礎化粧品の種類も膨大です。

そんな状況の中では、化粧品の選び方が難しいのは当たり前ですね。

そこで、この記事はまず、「化粧品に期待できる効果と限界」と「自分に合う化粧品」について取り上げます。

その上で、「自分に合う化粧品」をどのように選ぶかをご紹介させていただきます。

<参考記事>

2)ナールスピュアは誰にでも合う?

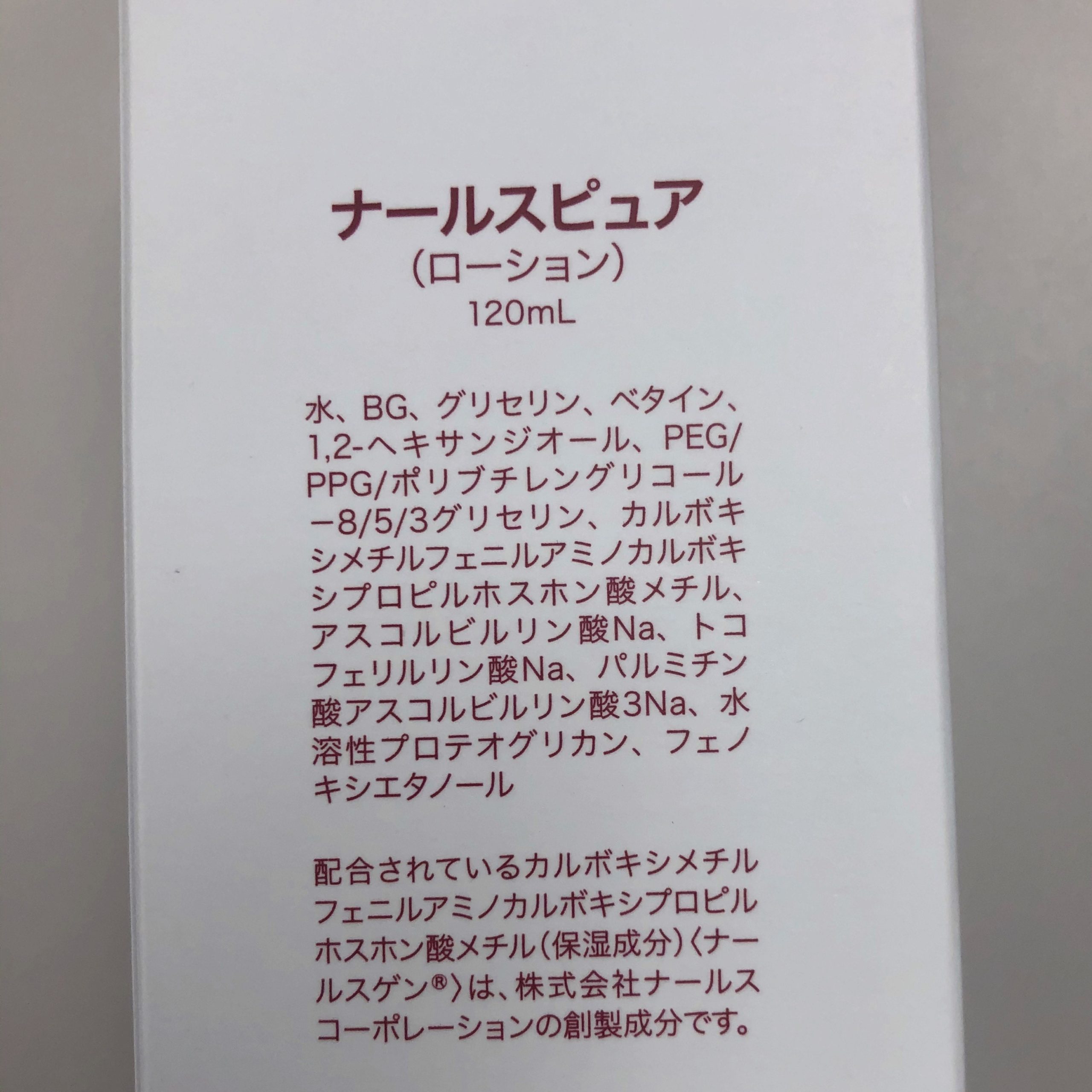

ナールスピュアの配合成分に関しての考え方は、少なくとも基礎実験などをもとに、マルチなはたらきが期待できる成分を厳選しています。

その代表がナールスゲンです。

ナールスゲンはアミノ酸誘導体で、とても分子が小さな成分です。

保湿効果以外にもさまざまなはたらきがありますが、中でも抗酸化成分であるグルタチオンを増やすはたらきは魅力的だと考えています。

また、ナイアシンアミド、APPSや3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸もマルチなはたらきを持っています。

私たちとしては、ナイアシンアミドと3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸が持つセラミドを増やすはたらきは、バリア機能を守る上でとても重要な役割があると考えています。

刺激に関しては、アルコールや香料、着色料、界面活性剤などを配合せず、敏感肌の方でも使っていただけるように成分を配合しています。

それでも、100名~200名にお一人くらいは、刺激を感じる方もおられます。

原因を特定することはできませんが、防腐剤として使っているフェノキシエタノールまたはビタミンC誘導体の影響が考えらます。

いずれも高濃度で配合しているわけではありませんが、人によっては刺激を感じられる方もおられます。

また、ほかに刺激を感じる可能性のある成分としては次のようなものがあるので、敏感肌の方や季節の変わり目などには注意していただければと思います。

<参考記事>

*ナイアシンアミドとは?話題のシワ改善化粧品の効果とおすすめ紹介!

*3-ラウリルグリセリルアスコルビン酸はセラミドを増やすビタミンC

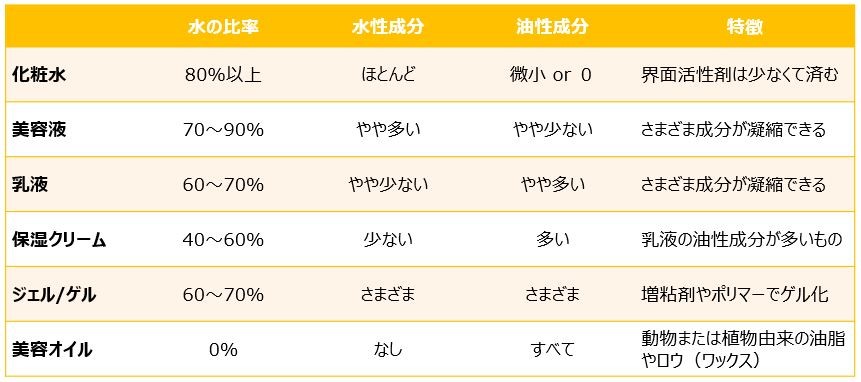

3)化粧品のアイテム別の特徴を知っておこう

化粧品を選ぶ際には、「どのアイテムが良いの?」のような質問をいただくこともあります。

化粧品は、どんなものでも次のような成分でできています。

- 水

- 水性成分

- 油性成分

- 界面活性剤

その他の成分

違いは、その比率や処方の組み合わせです。

化粧水、美容液、乳液、保湿クリーム、ジェル(ゲル)、美容オイルなど各アイテムの成分の比率や役割の違いを下記に示します。

<基礎化粧品の成分の構成>

<さまざまなスキンケアアイテムの保湿の役割>

4)保湿ケア化粧品だけに頼らないことも大切

健やかな美肌は、化粧水や美容液などの保湿ケアを目的とする化粧品だけで実現できません。

洗顔料やクレンジング料でお肌を清潔にすることや、日焼け止めなどで紫外線対策をしっかり行うことも大切です。

これらがうまくできていないと、自分に合う化粧品もそのポテンシャルを発揮することはできません。

<参考記事>

3.化粧品や医薬部外品に期待できること

化粧品は、医薬医療機器等法により化粧品(一般化粧品)と医薬部外品(薬用化粧品)に分かれます。

それぞれ期待できる効果が少し違いますが、いずれも医薬品のように「治療」を目的とする製品ではありません。

だから、肌トラブルを大きく改善することは期待できません。

1)化粧品の定義と期待できること

化粧品とは、肌や毛髪へのはたらきが緩和で、清潔にする、美化する、魅力を増す、健やかに保つなどの目的で使用される製品です。

「シワを改善する」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」などの効能・効果は認められていません。

だから、パッケージや広告などでこうした効果を記載できませんし、実際、それらを期待することはできません。

シンプルにいえば、一般の化粧品に期待できるのは、保湿だけです。

そして、保湿ケアを行うことで乾燥肌の予防や改善、乾燥肌が原因で起こる肌悩みが目立たなくなる、感じなくなることが期待できるのです。

もちろん、乾燥がなく潤いに満ちた状態を得ることで、ハリやツヤのある肌、きめが細かく透明感のあるお肌をキープすることは可能です。

また、乾燥が原因の毛穴の悩み、くすみ、小じわなどを目立たなくすることは可能です。

ほかにも、インナードライ肌や敏感肌も、多くは乾燥によるバリア機能の低下が原因なので、予防や改善が期待できます。

<健康な肌とバリア機能が低下した肌>

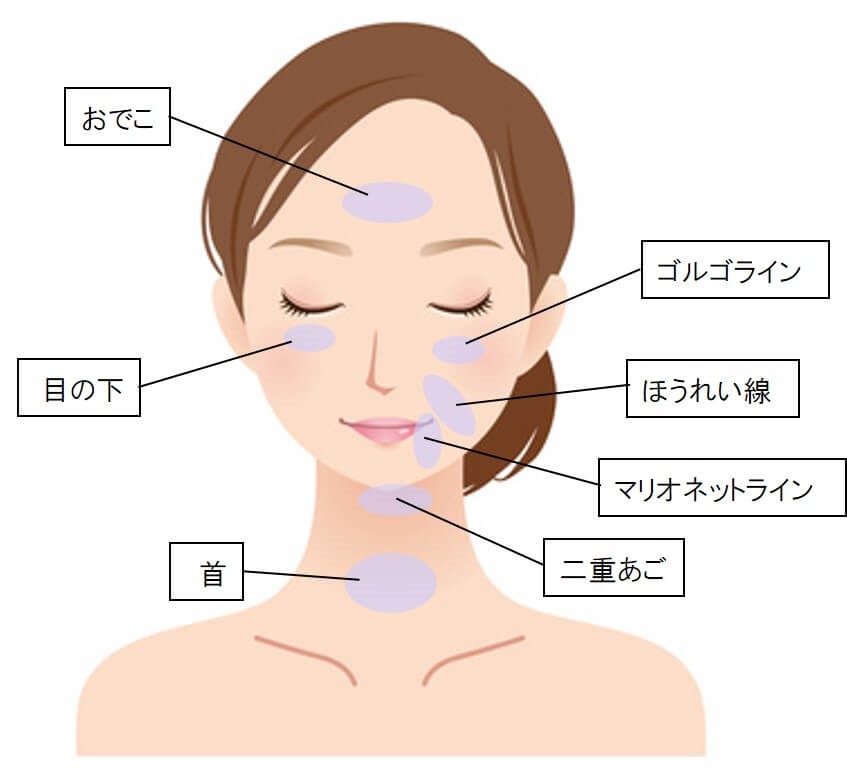

しかし、真皮や皮下組織、表情筋などの衰えによるたるみ、シワ、ほうれい線などは、化粧品で改善することができない肌悩みです。

保湿によって乾燥が改善することで、少しは目立たなくなることはありますが、化粧品のはたらきでは根本的な改善はできません。

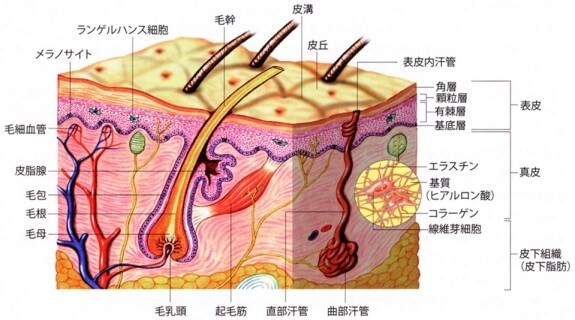

<皮膚の構造>

<たるみやしわが目立ちやすいパーツ>

2)医薬部外品に期待できること

医薬部外品とは、厚生労働省が許可した効果・効能に有効な成分が一定の濃度で配合されてはいても、医薬品ほどの効果はないものです。

「肌荒れ改善」「にきびを防ぐ」「日焼けによるシミ・ソバカスを防ぐ」「シワ改善」などの効能・効果をパッケージや広告で訴求できます。

肌悩みで多いシワについては、レチノール、ナイアシンアミド、ニールワンの3つは「シワ改善」の効能が認められているので、真皮の衰えによるシワでもある程度までは改善が期待できます。

しかしながら、深いシワを劇的に改善することはできません。

また、美白については、「シミやソバカスを消す」効果はなく、あくまで「予防」です。

「美白」という言葉が誤解を生んでいるともいえますが、「肌を白くする」ものではないのです。

このように、化粧品や医薬部外品に期待できる効果には限界があるので、それ以上を望むと「自分に合う」ものを探すことはできなくなってしまうのです。

<参考記事>

3)最新のエイジングケア化粧品成分の効果は?

美容やコスメに詳しい方なら、EGFやFGFといった成長因子、幹細胞コスメなら、「肌悩みや肌老化に効果が期待できるのでは?」と思われる方もいるのではないでしょうか。

たしかに、最近では機能性の高い化粧品成分が登場しています。

今挙げた成分は、アミノ酸や成長因子が豊富で、肌悩みや肌老化の予防やアンチエイジングへの期待もありますね。

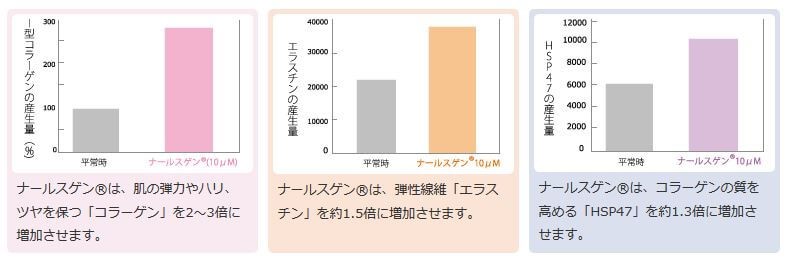

実際に、肌から取り出した真皮線維芽細胞を使った試験では、コラーゲンが増えるなどの効果も認められています。

しかし、実際に人の肌にどこまで効果があるかとなると、確かなエビデンス(科学的根拠)が揃っているとはいえない状況です。

また、化粧品は法的な定義によって「角質層まで」しか届きませんので、真皮への効果は訴求できないのです。

ほかにも、ビタミンC誘導体やネオダーミル、ナールスゲンも基礎試験ではコラーゲンを増やす実験データがありますが、やはりほかのエイジングケア化粧品への期待レベルと同じです。

つまり、「肌でコラーゲンやヒアルロン酸が増える」などとはいえないのです。

<ナールスゲンの基礎実験データ>

<日本香粧品学会誌 2012; 36: 93-100より改変>

尚、私見ですが、分子量が500ダルトン以下の小さな成分では、角質層より深く浸透する可能性はあると思います。

しかし、法的には広告などで訴求できませんし、浸透を示すエビデンスもありません。

だから、どんな化粧品であっても、肌老化の改善に対しては大きな効果は望むのは難しいと思います。

<参考記事>

*EGF(ヒトオリゴペプチド-1)の化粧品としての効果と安全性

*FGF(Fibroblast Growth Factor=線維芽細胞増殖因子)とは?特徴とはたらき

4.自分に合う化粧品は肌質や年齢、季節でも変わる!

1)自分に合う化粧品とは?

お一人お一人が、自分なりの「合う化粧品」のイメージを持っておられると思います。

理想的には、「自分の肌悩みを改善できて、どの季節でも刺激がなく安全に気持ち良く使えて、価格もお手頃」な化粧品があれば良いですね。

しかし、実際には、あまたある基礎化粧品から、それを選ぶのは極めて難しいことですね。

また、先に挙げたとおり、化粧品による「肌悩みの改善」については、過度に期待することはできません。

そこで、まずは「自分に合う化粧品」をあらためて考えてみることが大切ではないでしょうか。

私たちが、考える「自分に合う化粧品」とは、次の条件を満たすものです。

- 刺激を感じたり、赤みなどがでることなく、気持ちよく使える

- 使用後数日でしっかりと潤いを感じることができる

- 一定期間使うと(1か月〜2か月)、乾燥肌を感じないようになる

- 乾燥が原因で目立つ肌悩みの場合は、それが目立たなくなることもある

(例:乾燥による小じわ、乾燥による毛穴、乾燥によるくすみなど)

- 使用後、1週間くらい経った頃から、周りから肌の変化を指摘される

- 百貨店などの化粧品コーナーで水分チェックを定期的に行うと、改善傾向が確認できる

自分自身で鏡を見て肌が明るくなったと感じることができる

このチェックに当てはまる数が多いほど、「自分に合う化粧品」ですが、1つや2つでも「合わない化粧品」ではありません。

目安としては、3つ以上あれば十分だと思います。

<参考記事>

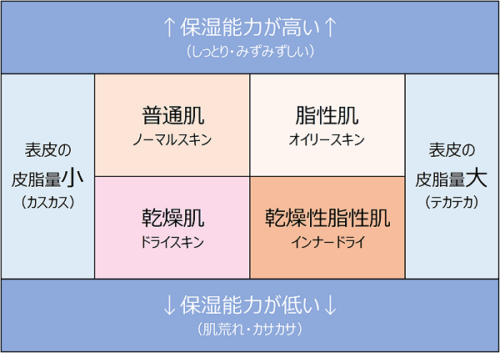

2)自分に合う化粧品は変わる

お肌に影響を与える要素は、遺伝的な肌質もありますが、年齢や健康状態といったからだの内側の要素、季節によって変わる湿度や温度、紫外線などの外的な要素があります。

だから、肌に合う化粧品は変わりますし、季節によっても使い分けが必要になります。

また、顔のパーツでもそれぞれ特徴が異なるので、混合肌の方などは使い方が難しいこともあります。

ここではこれらの点をすべて取り上げることはできませんので、参考記事をご確認くださいね。

<肌質の基本の4タイプ>

<参考記事>

*60代・70代も大切!エイジングケア化粧品の選び方と使い方

5.化粧品を選ぶために「全成分表示の読み方」を知ろう

化粧品はさまざまな成分の集合体です。

だから、成分の知識がないと自分に合う化粧品を選ぶことが難しいのです。

これは骨の折れることですが、本気で自分に合う化粧品を選ぶためには避けて通れません。

とはいっても、あらゆる成分のことを知るのは不可能ですし、そこまでする必要はありません。

次の章では気をつけたい成分をご紹介しますが、その前に大切なのが「化粧品の全成分表示」を理解することです。

全成分表示を理解する目的は、自分のお肌の悩みにアプローチできる成分があるかどうかを確認することと、自分のお肌に合わない成分があるかどうかを確認することです。

以下に全成分表示のポイントをお示しします。

- 全成分を配合量の多い順で記載する。

- 配合量の多い順に記載して、配合成分1%以下は順不同で記載する。

- 着色料以外の成分を配合量の多い順に記載し、その後に着色料を順不同に記載する。

- 混合物は、混合されている成分ごとに記載する。

- 抽出物は、抽出された物質と、基になる抽出溶媒や希釈溶媒を分けて記載する。

- 香料については、複数の成分でできていても「香料」という表示が可能。

- 決められた範囲内であれば、表示名称は選べる(ヒアルロン酸の場合、「ヒアルロン酸ナトリウム」または「ヒアルロン酸Na」は、どちらでもよい)

原則として、ボトルや外箱などわかりやすく読みやすい場所に表示する。

ただし、それが小さい場合は、全成分を記載した紙などの同封も可。

この説明だけでは理解が難しいと思いますので、以下の参考記事や動画もご覧くださいね。

<参考記事>

<全成分表示について動画で知りたい方はこちら>

*【化粧品の全成分表示の読み方】知っておきたい、化粧品選びのコツ【前編】

*【化粧品の全成分表示の落とし穴】知っておきたい、化粧品選びのコツ【後編】

6.刺激のリスクのある成分を知っておこう

1)自分の肌に合わない成分を知ること

化粧品とは、水と水に馴染みやすい成分(水溶性成分)、油に馴染みやすい成分(油溶性成分)、界面活性剤の3種をべースとして、防腐剤ほか品質やテクスチャーなどを良くする成分でできています。

自分に合う化粧品を選ぶための第1ステップは、「自分に合わない成分」が何かを知って、それを避けることです。

といっても、それを見つけるのは難しいですね。

ここでは、刺激性があるため、合わない方がいる可能性の高い成分をいくつか挙げておきます。

それらを注意することで、「赤みが出る」や「刺激を感じる」などのトラブルを避けることが可能です。

<参考記事>

*おすすめの敏感肌化粧水!選び方はランキングより刺激成分を避ける

①アルコール(エタノール)

刺激性のある成分なので、配合濃度が高くなれば刺激を感じるリスクが高くなります。

清涼感や抗菌性などのメリットはありますが、30代以上の方をはじめ、乾燥肌や敏感肌などでバリア機能が低下している場合には気をつけたい成分です。

<参考記事>

②防腐剤

パラベンやフェノキシエタノールなどの防腐剤は、化粧品の品質維持のために必要な成分です。

ほかにもヒノキチオールやo-シメン-5-オール、安息香酸Naなどがあります。

最近では、低濃度でも防腐効果を発揮できるように工夫された処方の化粧品が増えていますが、それでも人によっては刺激を感じることがあります。

どの防腐剤も大丈夫な方もいますし、逆にどれでもNGという方もいます。

また、パラベンがOKでフェノキシエタノールがNGやその逆の場合もあります。

刺激のある成分をちゃんと調べるには、皮膚科でパッチテストを行う必要があります。

刺激を感じた化粧品の全成分表示について、メモを取るかスマホで写真を撮って保存して、それを皮膚科へ持参すれば医師も何を調べれば良いかのヒントになります。

<参考記事>

*パラベンとは?パラベンフリー化粧品のメリットとデメリット!

③香料

植物や動物など天然から抽出する天然香科、化学合成でつくられる合成香料、それらを調香技術で調合した調合香料があります。

保湿化粧品では低い配合濃度なので、それほど刺激の心配は不要ですが、敏感肌の方などは刺激を感じることもあります。

また、全成分表示では、1つ1つを記載する必要がなく、まとめて最後に「香料」と記載すれば良いルールになっています。

だから、香料で刺激を感じた場合には、何が問題かを自分でチェックすることは難しいのです。

もう1つは、香りの好き嫌いは使ってみないとわかりません。

香料には、リラックス効果や清涼感などメリットもありますが、基礎化粧品は無香料を選ぶのが、合わないコスメを選ぶのを避ける点ではベターだと思います。

なお、無香料=無臭ではありません。

ダマスクローズ水などバラ由来などの成分やグレープフルーツ果皮油などの果実由来成分は、無香料であっても「香り」のあるものがあります。

多くは、花やフルーツの名前がついているので想像がつきます。

これらは、香りづけに使われる場合と、ほかの原料のニオイを消すために配合される場合があります。

強い香りがあるケースは少ないのですが、嫌いな香りがある場合は、全成分表示をチェックすることであらかじめ避けたり、販売店に香りの有無を確認すれば良いと思います。

④着色料(色材)

化粧品に配合される色材は、大きく有機合成色素、天然色素、無機顔料、高分子粉体に分かれます。

最近ではそれほど気にする必要はありませんが、有機合成色素の1つで、タ━ル色素(「赤色◯号」の記載があるもの)は刺激性があるので避けたほうが無難です。

⑤界面活性剤

界面活性剤は、大きくカチオン界面活性剤、アニオン界面活性剤、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤に分かれます。

刺激性は、上記の記載順で高く、両性や非イオンについては、概ね心配は不要です。

特に基礎化粧品に使われる界面活性剤は、非イオン界面活性剤が多く、それほど心配する必要はありません。

また、化粧水などには少量しか配合されないので、あまり気にしなくても良いでしょう。

一方、乳液や保湿クリームのように、水分と油分がうまく混じらないと品質が保てないアイテムは、界面活性剤の濃度が高くなったり、種類が多くなります。

それでも多くの方は、刺激を感じることはありませんが、敏感肌の方は要注意です。

基礎化粧品に以外では、石鹸やシャンプーに配合されるラウリル硫酸Naは、比較的、刺激を感じる方が多い界面活性剤です。

<参考記事>

⑥紫外線吸収剤

紫外線吸収剤は、通常は日焼け止め成分なので基礎化粧品に配合されることはあまりありません。

しかし、紫外線に弱い成分を基礎化粧品に使う場合に、低濃度で配合されることがあります。

日焼け止めの場合と違って、濃度が低いのでそれほど心配する必要はありませんが、敏感肌の方は要注意です。

メトキシケイヒ酸オクチル、ジメトキシベンジリデンジオキソイミダゾリジンプロピオン酸オクチル、ジエチルアミノヒドロキシベンゾイル安息香酸ヘキシル、t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン、オクチルトリアゾン、パラメトキシケイ皮酸2-エチルヘキシルなどが紫外線吸収剤です。

<参考記事>

*日焼け止めは紫外線吸収剤と紫外線散乱剤でどう違う?選び方のコツ!

⑦PG(プロピレングリコール)

PGは、保湿成分の一種ですが、「旧表示指定成分」で刺激性があります。

幸いにも最近では、化粧品への使用が減っているため、比較的安心ですが、念のために全成分表示にPGと記載がないかチェックしましょう。

また、DPG((ジプロピレングリコール)という成分もありますが、こちらはPGを改良したものなので刺激性がかなり減っています。

だから、DPGが全成分表示の前の方にない場合は、それほど気にする必要はありません。

<参考記事>

*PG(プロピレングリコール)は保湿成分!効果や安全性はどうなの?

*DPG(ジプロピレングリコール)はPGを改良した保湿力のある化粧品成分

⑧オーガニック成分

オーガニック成分は、一般に有機栽培の植物由来の成分です。

日本では基準があいまいなことが問題視されることはありますが、「自然」「天然」であることのリスクを知っておくことが大切です。

自然由来=安全ではなく、むしろエネルギーが強いので刺激のリスクもあるのです。

たとえば、アロマセラピーに使われる精油などの刺激性はよく知られています。

もちろん、多くのオーガニック成分は刺激に配慮されていますが、「自然派」「ナチュラル」「オーガニック」「植物由来」などの言葉は、「安全性」を担保するものではありません。

合成や天然であることと、刺激がないことは別の視点で語られるべきことです。

2)効果はあるけど気をつけたい成分

以下の成分は、化粧品の中では高い効果が期待できますが、刺激性があるので敏感肌の方は特に注意が必要です。

①レチノール

レチノールは、ターンオーバーの促進やコラーゲンを増やすはたらきがあり、「しわ改善」の効能を取得した医薬部外品の成分です。

そのため、効果を求める場合の期待度が高い成分です。

一方、化粧品の成分としては、刺激性が高く高濃度だと皮がむけてしまうこともあります。

②ビタミンC誘導体

ビタミンC誘導体は、皮脂コントロール、コラーゲン産生、抗酸化、メラニンの抑制など、マルチなはたらきがあるので、エイジングケア化粧品ほかよく使われる成分です。

また、医薬部外品として「美白(紫外線によるシミ・ソバカスを防ぐ)」の効能を取得している医薬部外品の成分もあります。

しかし、ビタミンC誘導体には刺激性があるため、高濃度で使うと刺激を感じることもあります。

また、高濃度でない場合も刺激を感じる方が一定数でいます。

③美白成分

美白成分といえば、「ロドデノール」で白斑トラブルが起こり、社会問題になったことを覚えている方もおられると思います。

この成分は、現在は化粧品への配合が禁止されていますが、美白成分には刺激のあるものがあります。

基本的には、厚労省の承認を得ているので大きな問題になることはありませんが、一般的な保湿化粧品よりも美白化粧品のほうが刺激のリスクが高くなります。

また、「メラニンの生成を抑える」というはたらきは、肌の防御力を落とすことになるので、その点も要注意です。

なお、美白有効成分として認められてはいませんが、ほかの美白成分に比べ10~100倍もの高い美白効果があるハイドロキノンは、高い刺激性を持つ成分です。

<参考記事>

*美白への過度な期待はお肌をダメに!正しい美白化粧品の選び方の秘密

7.肌の保湿について知ると化粧品選びがわかる!

基礎化粧品の役割で最も大切なことは、肌が持つ保湿力をサポートすることです。

だから、肌の保湿力がどういったものかを知ることで、自分に足りない成分を選ぶためのヒントが得られます。

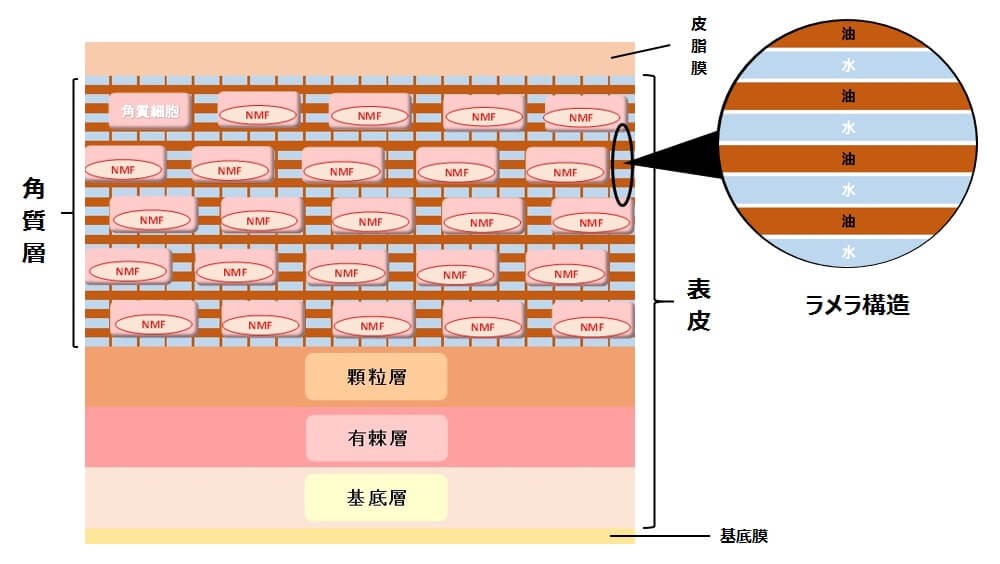

肌の保湿を支えているのは、主に表皮の角層です。

角層は、約0.02mmの食品用ラップフィルム程度の極薄ですが、とても大切なはたらきがあります。

まず、肌表面では、皮脂腺から分泌される皮脂と汗腺から分泌される汗などが混じって皮脂膜がつくられます。

皮脂膜は主に油分で、天然の保湿クリームの役割を担っています。

つまり、水分が肌から蒸散するのを防いでくれるのです。

次に、角質層には、アミノ酸や尿素、PCA-Naからなる天然保湿因子(NMF)という成分があります。

水分を吸着するはたらきがあり、を「つかむ」ように保湿する成分です。

最後に、角質の細胞と細胞の間にある成分が、セラミドやコレステロールなどで構成される角質細胞間脂質です。

これは、水分を挟み込んで保湿します。

このはたらきは、肌のバリア機能を守るうえでとても大切です。

この皮脂膜、天然保湿因子(NMF)、角質細胞間脂質の3つを、「保湿の3大因子」と呼びます。

私たちのお肌は、この3つがすべて正常にはたらくことで、潤いが保たれるのです。

このように、保湿力の高いお肌とは3大因子が正常な状態にあるお肌のことで、正常に保つ能力を「保湿能」と呼びます。

極端にいえば、保湿力が高い状態をキープできているなら、化粧品を使う必要がないのです。

しかし、空気の乾燥やエイジング、ストレスなどさまざまな要因で、3つのうちのどれか、またすべてが減ってしまいます。

だから、それを補うために基礎化粧品が必要になるのです。

<お肌の表皮>

<参考記事>

*保湿の3大因子は30代から不足する!エイジングケアでキープ

8.保湿成分の役割と特徴・種類を知ろう

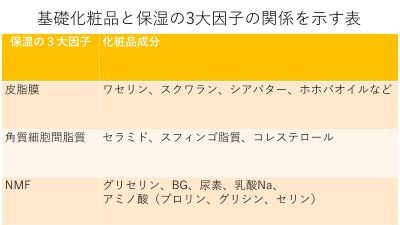

化粧品の保湿成分は、先ほど説明した「保湿の3大因子」のどれかをサポートするためのものです。

ここをしっかり理解すると、化粧品の選び方のポイントがつかめます。

また、どれか1つの成分にこだわるのではなく、バランスを考えて自分に合いそうなものを選ぶことが大切です。

この章では、保湿成分の役割と種類をまとめますので参考にしてくださいね。

1)皮脂膜の役割を助ける成分

皮脂膜の役割を助ける成分とは、水分の蒸散を防ぐ成分のことです。

このはたらきをするのは油性の成分で、皮脂膜のように肌に「ふたをする」ようにして、水分が肌から出ていくことを防ぎます。

油は水となじみにくいので、肌の水分は油分によって閉じ込められるのです。

これらの成分は、エモリエント成分と呼ばれます。

特に水分を閉じ込める効果が高いのは、スクワランやワセリンなどの「炭素」と「水素」だけでできた成分です。

また、液状のものより固形のもののほうが、効果が高くなります。

これらの成分は、ラノリンを除けば、刺激性は少なく安全性が高い成分です。

また、オリーブオイルには刺激性はありませんが、皮脂の約40%を占めるトリグリセリドが主成分であるため、ニキビの原因菌である皮膚常在菌の1つ「アクネ菌」のエサになります。

だから、脂性肌の方は、使いすぎには要注意です。

かつて、ミネラルオイルの刺激が問題になりましたが、その理由は精製度が低いことが原因で雑多な成分が混じっていたことによるものです。

これらのエモリエント成分は、主に乳液や保湿クリームに配合される成分です。

秋から冬は皮脂の分泌量が減っているので、これらの成分が力を発揮します。

また、女性は男性と比べて、エイジングによる皮脂分泌の減少が大きいことから、40代や50代になると、春や夏でもこれらの成分を配合した乳液や保湿クリームを使ったほうが良いでしょう。

炭化水素

ワセリン、ミネラルオイル、スクワラン

ロウ(ワックス)

ミツロウ、ホホバオイル、ラノリン

油脂

シア脂、馬油、アルガンオイル、オリーブオイル

エステル油

トリエチルヘキサノイン、エチルヘキサン酸セチル

| 炭化水素 | ワセリン、ミネラルオイル、スクワラン |

| ロウ(ワックス) | ミツロウ、ホホバオイル、ラノリン |

| 油脂 | シア脂、馬油、アルガンオイル、オリーブオイル |

| エステル油 | トリエチルヘキサノイン、エチルヘキサン酸セチル |

<参考記事>

*シアバターは保湿の王様!おすすめの化粧品の7つの使い方の秘訣

*エチルヘキサン酸セチルとは?化粧品成分としての効果と安全性

2)天然保湿因子(NMF)の役割を助ける成分

天然保湿因子(NMF)の役割を助ける成分は、水分を吸着するタイプ、つまり、「つかむ」ように保湿する成分です。

角質層の中に入って、水をつかみ肌内部に留めることで保湿力を発揮します。

分子量が小さく、一度に多くの水をつかむことはできないので、即効性はありませんが保湿力が持続することがメリットです。

次にご紹介するヒアルロン酸などの「水分を抱え込む」成分と一緒に使うことで、高い保湿効果が期待できます。

これらの成分はPGを除けば、安全性は高く刺激の心配はありません。

多価アルコール

グリセリン、BG(ブチレングリコール)、DPG(ジプロピレングリコール)、プロパンジオール、ペンチレングリコール など

アミノ酸類

プロリン、グリシン、セリン、スレオニン、PCA-Na

糖類・糖アルコール

グルコース、トレハロース、ソルビトールなど

| 多価アルコール | グリセリン、BG(ブチレングリコール)、DPG(ジプロピレングリコール)、プロパンジオール、ペンチレングリコール など |

| アミノ酸類 | プロリン、グリシン、セリン、スレオニン、PCA-Na |

| 糖類・糖アルコール | グルコース、トレハロース、ソルビトールなど |

<参考記事>

*BG(ブチレングリコール)は化粧品の保湿成分なのか、防腐剤なのか?

*ペンチレングリコール(1,2-ペンタンジオール)とはどんな化粧品成分?

3)角質細胞間脂質の役割を助ける成分

角質細胞間脂質の役割を助ける成分とは、水分を挟み込むタイプの保湿成分です。

油性成分ですが、水に馴染みやすい「親水基」も持っています。

そのため、成分が角質細胞間脂質のように水を挟み込みます。

その結果、角質がミルフィーユのような「ラメラ構造」をつくることができるのです。

これはバリア機能を発揮させる上でとても重要です。

中でもヒト型セラミドは、人のお肌のセラミドとほぼ同じ構造で高い保湿力を発揮します。

合成由来

ヒト型セラミド(セラミドNS、セラミドAPなど)、スフィンゴ脂質(フィトスフィンゴシンなど)

動物由来

馬セラミド

植物由来

グルコシルセラミド、ユズ果実エキス

| 合成由来 | ヒト型セラミド(セラミドNS、セラミドAPなど)、スフィンゴ脂質(フィトスフィンゴシンなど) |

| 動物由来 | 馬セラミド |

| 植物由来 | グルコシルセラミド、ユズ果実エキス |

<参考記事>

*フィトスフィンゴシンは子供も使える化粧品成分!保湿効果で美肌へ

*グルコシルセラミドは美肌になれる化粧品成分!保湿効果と安全性は?

<基礎化粧品と保湿の3大因子の関係>

4)肌表面で水を抱え込む成分

保湿成分の中には、肌表面で「水分を抱えこむ」タイプの保湿成分もあります。

分子構造として、水と馴染みやすい部分が多く、かつとても大きいことが特徴です。

ヒアルロン酸、コラーゲン、エラスチンは肌の真皮にある成分ですが、化粧品では真皮に届いて肌に定着することはありません。

なお、最近では、これらをナノ化した成分もあります。それらは角質層まで届いて保湿力を発揮しますが、元の成分が持っていた特徴やはたらきとは異なります。

多糖類

ヒアルロン酸Na、コンドロイチン硫酸Na、プロテオグリカン

たんぱく質

コラーゲン、エラスチン

| 多糖類 | ヒアルロン酸Na、コンドロイチン硫酸Na、プロテオグリカン |

| たんぱく質 | コラーゲン、エラスチン |

<参考記事>

*ヒアルロン酸の保湿効果にはデメリットがあった!その秘密と安全性

5)水分を注いで与えることも大切

化粧品に含まれる「水」も保湿の役割を果たします。

水はとても小さな分子なので、外から水を与えるとある程度の量までは肌に吸い込まれます。

だから、化粧水で肌に水を注いで与えることも必要なのです。

しかし、水を与えるだけでは肌にとどまらずに蒸発するため、保湿成分が必要なのです。

なお、化粧品で使う水は、「精製水」が多く、温泉水やローズ水が使われることもあります。

このように、保湿成分といってもその特徴や作用が違いますし、種類もたくさんあります。

これだけで化粧品を選ぶことはできませんが、どれか1つが良いというよりも組み合わせて使うことにより、保湿効果が高まることをご理解くださいね。

<参考記事>

*化粧水不要論の根拠「お肌の角層に水分は浸透しない!」は本当?

9.化粧品選びで失敗しないコツはこだわりすぎないこと

1)成分や冠名にこだわりすぎない

最近では、成分名を冠につけた化粧品もたくさんあります。

ビタミンC誘導体化粧水やアミノ酸化粧水、ヒト幹細胞コスメなどです。

これらは、その化粧品に特徴的な配合成分の名前を付けることで、わかりやすく伝えることが目的です。

しかし、多くはほかの成分も入っていますし、特徴的な成分の濃度が推奨濃度ではない場合もあります。

こうした化粧品を選ぶ際は、配合濃度を全成分表示で確認したり、そのほかの成分もチェックしましょう。

また、「原液」という名の付く化粧品もありますが、これはある特定の成分が100%配合されているのではなく、BGや水なども配合されています。

多くは、特定の成分が高濃度で配合されていますが、1つだけに頼るより、成分を複数配合した保湿化粧品と一緒に使うことをおすすめします。

2)口コミやランキングにこだわりすぎない

@コスメやLIPsなどの口コミや化粧水ランキング、美容液ランキングなどがたくさんあります。

しかし、口コミはあくまで個人的な感想です。

また、ランキングも定量的・科学的な評価ではなく、口コミの多さなどが評価ポイントです。

良い化粧品であることは間違いないと思いますが、それが必ずしも自分に合う化粧品であるとはいえません。

参考することは良いことですが、妄信することは危険です。

<参考記事>

3)ブランドにこだわりすぎない

化粧品には有名なブランド、海外の高級ブランドなどがたくさんあります。

そのイメージに憧れる方もたくさんいますし、一度は高級ブランドを使いたいと思う方も多いと思います。

もちろん、良い成分、高価な成分が入ったものが多く、品質の高い化粧品ばかりです。

しかし、それが自分に合うかどうかは別です。

今回のアンケートでも失敗のエピソードが多くありました。

4)高価格は効果を保証するものではない

化粧品の価格と成分の原価はある程度は比例します。

一般的に、高価な機能性成分を高濃度で配合した化粧品や医薬部外品では、10,000円以上するものも少なくありません。

機能性の高い成分は肌への効果に期待はできますが、それでもあくまで化粧品の効能の範囲内です。

また、高価格だから効果があるともいえません。

この点についてもアンケートで複数の質問をいただきました。

5)無添加は安全を保証するものではない

無添加化粧品とは、一般的に旧表示指定成分が無添加の化粧品のことです。

かつては、パラベンやラノリン、紫外線吸収剤など、102の表示指定成分をラベルに表示する義務がありました。

それは「使う人の体質によってまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れのある成分」だったからです。

しかし、化粧品の全成分表示が義務付けられ、もともとの意味を失いつつあります。

無添加という言葉にこだわらず、自分に合わない成分を知って、それが配合されていないコスメを選ぶことが大切です。

<参考記事>

10.まとめ

ナールスが実施した2021年4月のインスタグラムでのアンケート調査において、お寄せいただいた質問の中で最も多かった「自分に合うコスメ・化粧品の選び方」について回答させていただきました。

いかがだったでしょうか。

アンケートでは、この質問が多いだろうと予想しましたが、やはりそのとおりの結果でした。

そして、最も回答の難しい質問でした。

私たちは、どんな方にでも合う化粧品をつくりたいと考えていますが、現実は理想通りにはいきません。

それでも、できる限り理想に近づくような化粧品の企画や開発に努めたいと考えています。

この記事「インスタで多かった質問!私に合うコスメ・化粧品の選び方は?」が、エイジングケア世代の皆様の化粧品選びにお役に立てば幸いです。

<謝辞>

今回、ナールスのアンケート調査にご回答いただきました皆様にこの場を借りて深く感謝申し上げます。

お一方お一方からご質問をいただいたことで、今回のような記事を執筆・編集することができました。

あらためて厚く御礼申し上げます。

著者・編集者・校正者情報

(執筆:株式会社ディープインパクト 代表取締役 富本充昭)

京都大学農学部を卒業後、製薬企業に7年間勤務の後、医学出版社、医学系広告代理店勤務の後、現職に至る。

医薬品の開発支援業務、医学系学会の取材や記事執筆、医薬品マーケティング関連のセミナー講師などを行う。

一般社団法人化粧品成分検定協会認定化粧品成分上級スペシャリスト

著作(共著)

(編集・校正:エイジングケアアカデミー編集部 若森収子)

大学卒業後、アパレルの販促を経験した後、マーケティングデベロッパーに入社。

ナールスブランドのエイジングケア化粧品には、開発段階から携わり、最も古い愛用者の一人。

当社スタッフの本業は、医学・薬学関連の事業のため、日々、医学論文や医学会の発表などの最新情報に触れています。

そんな中で、「これは!」という、みなさまの健康づくりのご参考になるような情報ご紹介したり、その時期に合ったスキンケアやエイジングケアのお役立ち情報をメールでコンパクトにお届けしています。

ぜひご登録をお待ちしております。

▶キレイと健康のお役立ち情報が届く、ナールスのメルマガ登録はこちらから

nahlsエイジングケアアカデミーを訪れていただき、ありがとうございます。nahlsエイジングケアアカデミーでは啓発的な内容が中心ですが、ナールスコムでは、ナールスブランドの製品情報だけでなく、お客様にご参加いただいた座談会やスキンケア・エイジングケアのお役に立つコンテンツが満載です。きっと、あなたにとって、必要な情報が見つかると思います。下記から、どうぞ。ナールスゲン配合エイジングケア化粧品なら「ナールスコム」

SNS Share

\ この記事をシェアする /